こんな悩みを抱える親御さんは、けっして少なくありません。

- 「通信教育を続けているのに、なかなか成果が出ない‥」

- 「うちの子に合った勉強法がわからない‥」

通信教育は使い方次第で、子どもの理解力や学習習慣を大きく伸ばすことが期待できます。

この記事では、小学生が通信教育で学ぶときに“効果を実感しやすくなる6つの勉強法”を家庭で実践できる具体例とともに紹介します。

私がお伝えできること

通信教育で成果が出ないのは「使い方」に原因がある

多くの親御さんが「通信教育を始めたのに、思ったように成績が伸びない」と感じたことがあるのではないでしょうか。

じつは通信教育の教材そのものに問題があるわけではなく、使い方や学習の進め方に原因があるケースがほとんど。つまり同じ教材を使っていても、子どもによって成果に差が出るのは「学び方の違い」が大きく影響しているものです。

通信教育は、小学生にとって“自分のペースで学べる自由な教材”という強みがあります。

しかしその反面、進め方を間違えると「ただ問題をこなすだけ」「理解が浅いまま進んでしまう」などの課題が生まれます。通信教育をうまく活かすには、教材の内容よりもどのように使うかに焦点を当てることが大切です。

以下の表では、よくある「通信教育で成果が出にくいパターン」と「改善のポイント」を比較しています。お子さんの学習の様子と照らし合わせながらご覧ください。

| 成果が出にくい使い方 | 改善のポイント |

|---|---|

| ただ教材をこなすだけで終わる | 「今日できたこと」を親子で話し合い、理解を深める時間を設ける。 |

| 苦手単元を後回しにしてしまう | 間違えた問題をノートにまとめ、定期的に“復習日”を設定する。 |

| 長時間の学習を続けて疲れてしまう | 15〜20分ごとに区切る「短時間集中型」の勉強スタイルに変える。 |

| 親が内容を把握していない | 週に1回でもよいので「今週の学習内容」を一緒に確認する。 |

| 目標設定があいまい | 「1日○ページ」「月末までに単元修了」など具体的な目標を立てる。 |

通信教育は、単に教材を渡して終わりではなく「学習の使い方」を意識することが成果を大きく左右。

子どもにとっては“自分で進める楽しさ”がありつつも、親のサポートや声かけが学習効果を引き出す鍵になります。日々の使い方を少し工夫するだけで、通信教育の成果は確実に変わっていくかと思います。

つまり、通信教育は「選ぶ教材」よりも「どう使うか」が勝負の分かれ目。

正しい勉強法を身につけることで、小学生の学びはより深く自信へとつながっていきます。

小学生が伸びる!通信教育の効果アップ勉強法6選

ここでは、通信教育をより効果的に活用するための、具体的な6つの勉強法を紹介します。

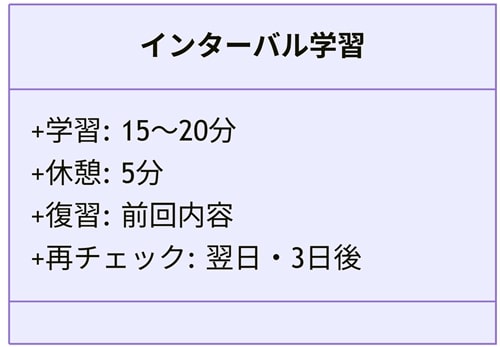

短時間でも成果を出す「インターバル学習」を取り入れる

集中力が続きにくい小学生には、短時間で効率よく学ぶ「インターバル学習」が適しています。これは一定時間学習した後に短い休憩を挟み、学びを区切りながら進める方法です。

通信教育でも、このリズムを取り入れることで学習の質が高まります。

- 1回の学習時間を15〜20分に設定し、間に5分休憩を取る。

- 新しい単元に入る前に、前回の内容を軽く復習する。

- 翌日・3日後に「再チェック時間」を作り、記憶の定着を確認する。

このように区切りをつけた学習は、集中力を維持しながら知識を確実に積み上げることが期待できます。

通信教育を使う際にも、短時間集中型のスケジュールを意識してみてください。

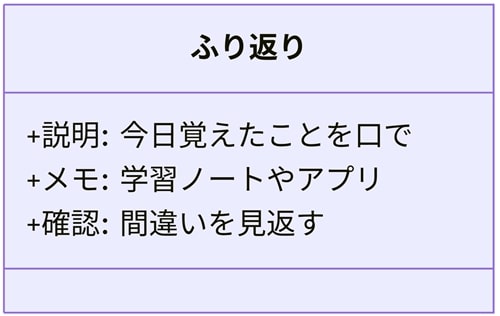

「自分の勉強をふり返る時間」を通信学習の一部にする

通信教育では、ただ問題を解くだけでなく学習をふり返る習慣を持つことが重要。自分で考えを整理する時間を設けることで理解が深まり、学習効果が持続します。

- 「今日はどんなことを覚えた?」と子どもに口で説明させる。

- 学習ノートやアプリに、その日の学びを一言メモとして残す。

- 間違えた問題を見返し、次にどうすれば良いか考える。

この習慣が身につくと、通信教育の内容を「やらされる勉強」ではなく「自分で理解を深める学習」に変えることが期待できます。

進捗を見える化して小さな達成感を積み重ねる

通信教育の学習は、目に見える成果が少ないとモチベーションが下がりやすいもの。そのため「どれだけ進んだか」を視覚的に確認できるようにすることが大切です。

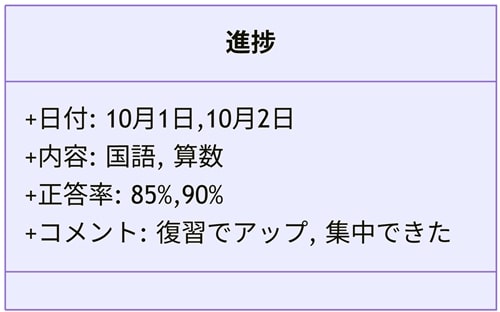

以下は、通信教育の学習状況を管理するシンプルな進捗表の例です。

| 日付 | 学習内容 | 正答率 | 達成コメント |

|---|---|---|---|

| 10月1日 | 国語・漢字の読み書き | 85% | 復習で正答率アップ! |

| 10月2日 | 算数・分数のたし算 | 90% | 集中してよくできた |

子ども自身が進捗を確認できると、学習意欲が自然と高まります。

通信教育のアプリや紙教材でも、進み具合を「見える化」する工夫を取り入れてみてください。

親子で学びを共有する「1日5分の対話タイム」

通信教育をより効果的にするため欠かせないのが親の関わり方。勉強を「教える」のではなく「関心を持って寄り添う」姿勢が、学習モチベーションを大きく左右します。

- 「今日どんな問題が面白かった?」など、答えではなく考え方を聞く。

- 間違えても責めず、「ここまでできたね」と努力を認める。

- 親子で一緒に学習内容を眺めながら褒める習慣を作る。

毎日5分でも「親が自分の勉強に興味を持ってくれている」と感じることで、通信教育を続ける意欲が高まります。

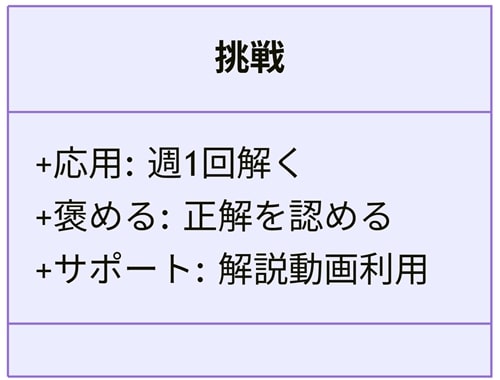

少しだけ難しい課題を“挑戦問題”として取り入れる

通信教育の良い点は、子どものレベルに合わせて無理なく進められること。ただし、時には少しだけ難しい課題に挑戦することも大切です。

「ちょっと難しいけど頑張ればできる」問題は、子どもの自信と成長を引き出します。

- 週に1回、通信教材の応用問題や発展問題を選んで解く。

- 正解できたときはしっかり褒めて、「できた!」を実感させる。

- 難しい問題は、解説動画やサポートページを活用する。

この“挑戦の積み重ね”が通信教育の学びをさらに深め、子どもの学力を引き上げていきます。

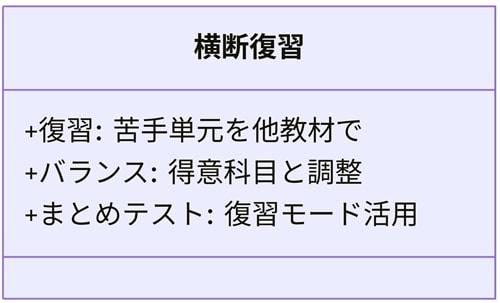

教材をまたいで弱点補強する「横断復習法」

小学生の通信教育では、教科ごとの得意・不得意がはっきり分かれやすいもの。苦手分野を克服するには1つの教材だけに頼らず、他の通信教材やドリルを併用して復習する「横断復習法」がおすすめです。

- 苦手単元を別の教材やドリルで短期的に復習する。

- 親が弱点を把握し、得意科目とのバランスを整える。

- 通信教育の「まとめテスト」や「復習モード」を活用する。

複数の教材をうまく組み合わせることで学びの幅が広がり、理解の深さも増します。

親御さんが学習記録を確認しながら、苦手分野をピンポイントでサポートしていくとよいかと思います。

通信教育は、教材そのものよりも「どう使うか」で成果が変わります。

上記の6つの勉強法を取り入れることで小学生の学びがより主体的になり、確かな成長につながります。

通信教育の効果をさらに高めるおすすめ教材と使い方

小学生にとって通信教育は自宅で学べる便利な学習方法ですが、教材によって得られる効果や使い方のコツが異なります。

ここでは、人気のある3つの通信教育教材を取り上げ、それぞれの特徴と効果を高めるための活用法をわかりやすく紹介します。

親御さんが家庭での学びをサポートする際の参考にしてください。

すらら:継続が苦手な子に向く“対話型”オンライン学習

「すらら」は講師の映像ではなく、キャラクターとの“対話型レッスン”で学べるオンライン通信教育。学習の流れがゲームのように進むため、集中力が続きにくい子でも飽きずに取り組めます。

AIが子どもの理解度を分析して問題を出題するため「わからない」を放置せず、自然に復習できる点が特徴です。

| 特徴 | メリット | 活用のコツ |

|---|---|---|

| AIによる自動復習機能 | 理解度に応じて出題が変わり、苦手単元を繰り返し学べる。 | 毎日15〜20分の学習を習慣化し、「できた!」を積み重ねる。 |

| キャラクターとの対話形式 | 会話のやり取りで集中しやすく、とくに低学年でも続けやすい。 | 親が学習後に「どんな会話だった?」と声かけすることで定着力アップ。 |

| サポート機能 | 学習コーチが進捗を見守り、モチベーション維持を支援。 | 週末に「今週のがんばり」を親子で確認し、達成感を共有する。 |

通信教育を継続するには「自分で勉強する楽しさ」を感じることが大切。すららはその入り口をつくる教材として非常に有効です。

進研ゼミ小学講座:親の関与がしやすい添削システム

進研ゼミ小学講座は、通信教育の中でもとくに家庭との連携を重視。紙教材とオンライン教材を組み合わせ添削指導や努力賞システムなど、子どもが自ら進んで学びたくなる仕組みが整っています。

添削指導後の丁寧なコメントは、親子で学びの振り返りを行うよい機会にもなります。

| 特徴 | メリット | 活用のコツ |

|---|---|---|

| 添削課題とアドバイス | 提出した答案に個別のアドバイスが届き、理解のズレを修正できる。 | アドバイスを親子で一緒に読み、次の目標を話し合う時間を取る。 |

| 紙教材中心の学習 | 書く力や記述力を鍛えながら、丁寧な学びができる。 | 家庭学習ノートを併用して「復習ノート」を作ると定着率が上がる。 |

| ごほうび制度 | 努力賞ポイントで達成感を得られ、継続のモチベーションが高まる。 | 親が「よくがんばったね」と声かけして承認することが大切。 |

進研ゼミ小学講座は、親が学習に関わりやすい通信教育としてとくにおすすめ。

親子で一緒に成果を確認する習慣を作ると、子どもが学習を「楽しい」と感じるようになります。

Z会タブレットコース:思考力を育てる問題活用法

Z会タブレットコースは、難易度の高い問題や記述式の課題を通じて「考える力」「説明する力」を育てる通信教育です。

短時間でも密度の高い学習ができるよう設計、1日15分でも十分な学習効果を得られるのが特徴。とくに中学受験を視野に入れている家庭や、論理的思考を鍛えたい親御さんに人気があります。

| 特徴 | メリット | 活用のコツ |

|---|---|---|

| タブレット中心の学習 | アニメ解説ではなく論理的な問題構成で深い理解を促す。 | 1日15分でも集中し、必ず「なぜそうなるのか」を口に出して説明させる。 |

| 思考力・表現力重視 | 答えを書く力だけでなく、自分の考えを言語化する力が身につく。 | 親が「どう考えたの?」と問いかけて思考を深める習慣を作る。 |

| 添削・フィードバック | 提出課題に対して丁寧な解説が届き、次の学びへつなげやすい。 | 週末にまとめてフィードバックを親子で確認し、理解のズレを修正。 |

通信教育の中でもZ会タブレットコースは「考える力を育てる教材」として非常に優れています。単なる暗記ではなく、学んだ知識を応用する力を伸ばしたい家庭にぴったりです。

通信教育は、教材を「選ぶ」だけでなく「どう使うか」が学習効果を左右します。

お子さんの性格や学習スタイルに合った教材を見つけ、家庭での学習時間を親子で上手にサポートしていきましょう。

家庭で続けるための工夫と注意点

小学生が通信教育を続けるためには教材の選び方だけでなく、家庭での学習環境や習慣作りも大切。ここでは親御さんが意識することで、学習効果と継続性を高められる工夫および注意点をまとめます。

学習習慣を無理なく定着させる

通信教育は、自宅で学ぶ自由度の高さがメリットですが、自由すぎると学習習慣が崩れやすくなります。

無理なく毎日の習慣にするためのポイントは次の通りです。

- 学習時間を毎日同じ時間に設定(朝学習や帰宅後など)

- 1回の学習は15〜30分程度に区切り、集中力を維持

- 学習後には親子で「今日の達成」を一言確認する

子どもの理解度を把握する

通信教育では、理解しているかどうかを親が確認することも大切です。

とくに小学生は、自分で進めているつもりでも、わからないまま先に進んでしまうことがあります。

- 間違えた問題やつまずいた箇所をメモしておく

- 週末に親子でまとめて振り返り、解説を一緒に確認する

- 理解できたところは褒めて達成感を与える

環境を整えて集中しやすくする

学習環境も継続の大きなポイントです。

家庭での通信教育では、学習に集中できる環境を整えることが必要です。

- テレビやゲームなど刺激の多いものを学習中は避ける

- 学習机や専用スペースを用意して集中できる環境を作る

- 親が近くで見守ることで安心感を与え、学習意欲を維持

通信教育の使い方に注意

通信教育は便利ですが、使い方を間違えると効果が半減します。

以下の点に注意してみてください。

- 学習時間だけにこだわらず、理解度や定着度を重視する

- 子どもに任せきりにせず、必要に応じて声かけや補助を行う

- 教材の進度を無理に急がず、ペースに合わせて柔軟に調整する

まとめ

小学生の通信教育は、教材の質と家庭での使い方の両方が成果を左右します。

短時間集中、ふり返り、達成感の可視化、親子の関わり、挑戦問題や横断復習などの工夫を取り入れることで学習効果は大きく高まります。また家庭での継続を支えるために、学習習慣の定着、理解度の把握、環境の整備、教材の正しい使い方に注意することが重要です。

これらの工夫を意識すれば、通信教育を楽しみながら、学力向上と自主学習の習慣化を両立させることが可能です。

親御さんのサポートが、子どもにとっての通信教育の成功の鍵となります!