こんにちはTSUTOMUです。今回は「タブレット学習のドリル機能」について詳しく解説をしていきます。

私はこれまで塾講師時代を経てからというもの、小学生が本当にしっかり勉強できるスタイルを調べ上げてタブレット学習(通信教育)に興味を持ちました。

今まで約10社のタブレット学習と約20社の通信教育を探ってきた経験から、タブレット学習の「ドリル機能」についての知識が参考になるかと思います。

- タブレット学習にはドリル機能があるの‥?

- タブレット学習と紙ドリルの違いは‥?

などの疑問をお持ちでしたらきっと問題解消につながるかと思います。

私がお伝えできること

タブレット学習で「紙ドリル」のような機能はある?

こんな場面で「はたしてタブレット学習でどれくらいドリルができるの?」という疑問があると思います。

- 紙ドリルかタブレット学習で迷っている

- 紙ドリルからタブレット学習に切り替えようとしている

タブレット学習にはドリル機能があるというよりも、問題があちこちに組み込まれていると考えた方が合っています。

つまり「ドリルをより効果的に勉強できる」というのがタブレット学習になります。

どれくらいドリルができるのかについては、それぞれのスタイルでボリュームなどが違ってきます。

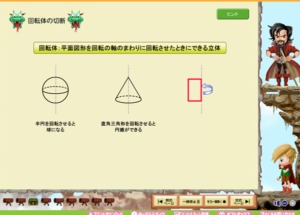

ドリル機能のスタイル①映像授業に組み込まれている場合

まずタブレット学習の「映像授業」にドリル機能が組み込まれている場合。

この場合はドリルの要素をもっともわかりやすく勉強できるスタイルで、問題を解くために理解しておくべき「授業」によって基礎を学びながら解くことができます。

つまり「紙ドリル」のように問題がズラッと並んでいるわけではなく、勉強の流れに沿って自然な形で「ドリルが小分けになって入っている」というスタイルです。

このスタイルはよりドリルを効率良く解くことができて、しかもいちばん頭に入りやすく理解しやすいタブレット学習になります。

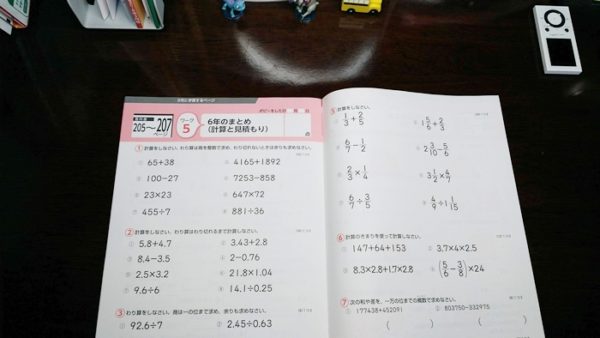

ドリル機能のスタイル②まとめ問題になっている場合

ドリル機能というよりも「まとめ問題」としてドリルの要素が組み込まれているスタイルです。

このスタイルは映像授業が搭載されたタブレット学習の特徴で、映像授業のあとでまとめ問題が出されてそれがドリルの役目を果たしています。

したがってこの「まとめ問題」だけを取り組めば、紙ドリルと同じだけの勉強ができるというものです。

このスタイルもかなり合理的でわかりやすくドリルを取り組めます。

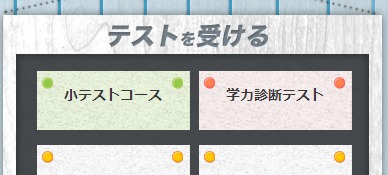

ドリル機能のスタイル③テスト機能で取り組める場合

ドリル機能が「テスト」に組み込まれているスタイルです。

タブレット学習にはほとんどの教材で「テスト」ができるようになっています。

つまり単元ごとのまとめ問題よりもさらに範囲の広い、分野ごとのまとめになるのがこのテストです。

したがってテスト機能は広い範囲でドリルの役目をするので「分野ごとのドリル」になります。

さらにタブレット学習ではE-ラーニングシステムにより苦手だけのテストなどが作成される教材もあり、その場合には無限にドリルを取り組めると考えることができます。

この項目のまとめ

私もこの部分については説明が難しく、なかなか伝わりづらいかと思います。

ただ、実際に私がタブレット学習を体験してわかるのは「紙ドリルよりも効果的で効率のよい勉強ができる」ということ。

問題ばかりが掲載された紙ドリルよりも、勉強の順番を考慮した「最適な流れ」でドリル要素を取り組めるという感じです。

したがってタブレット学習は紙ドリルの進化版といえます。

タブレット学習と紙ドリルどっちがおすすめ?

タブレット学習には直接的なドリル機能というものはありませんが、全体の構成中に自然なスタイルでドリル要素が組み込まれています。

もっと具体的に、紙ドリルとタブレット学習のドリル要素を比較していきます。

ドリルの比較①ボリューム

タブレット学習

タブレット学習は通常、膨大な学習コンテンツが提供されています。教材プラットフォームによっては数多くの問題や演習が用意され、継続的に学習を進めることが可能です。月ごとや年単位で提供される学習プランを選ぶことで、多くの問題にアクセスでき、購入や受講の頻度が低減します。

紙ドリル

紙ドリルのボリュームは限定的で、1冊のドリルには一定の枚数の問題が含まれています。このため、すぐに終わってしまう可能性があります。紙ドリルを利用する場合、定期的に書店などで新しいドリルを購入する必要があります。これにより、学習の継続が保たれますが、ボリュームの拡充が制限されます。

ポイント

- タブレット学習: 随時新しいコンテンツが提供され、学習の幅が広がる。頻繁な購入や受講が不要。

- 紙ドリル: 限られた問題数であるが、継続的な新しいドリルの購入が可能。

選び方のアドバイス

- タブレット学習を利用する際は、月額や年額で提供されるプランがあり、通常の購入よりもコスト効果が高くなることが多い。自分の学習ペースに合わせてプランを選ぶと良い。

- 紙ドリルの場合、連続して同じ問題を解くことで理解を深めることができます。そのため、繰り返しの学習を重視する場合は、同じドリルを何度も使用することも検討してみてください。

ドリルの比較②解析

タブレット学習

タブレット学習は進化した学習プラットフォームを使用しており、学習者の進捗や誤答に関するデータを解析します。これにより、学習者の理解度や弱点を自動的に把握し、個別にカスタマイズされた学習プランや推薦コンテンツを提供することが可能です。解析結果は保護者や教育者と共有され、より的確なフォローアップが行えます。

紙ドリル

紙ドリルの場合、学習者は自己採点や教師による採点を通じて誤答や理解度を確認します。しかし、解析機能が限定されており、一般的には個々の学習者に合わせた詳細な解析は難しいです。従って、学習者や保護者が自分で誤答を見つけ、理解を深める必要があります。

ポイント

- タブレット学習: 学習データをリアルタイムで解析し、学習者の理解度や進捗を個別に把握。自動で適切な学習プランや演習を提供。

- 紙ドリル: 自己採点や教師による採点を通じて誤答を確認。個別の解析は限られており、理解度を深めるためには自己分析が求められる。

選び方のアドバイス

- タブレット学習を選ぶ際は、解析機能が充実しているかどうかを確認。学習者に合わせた最適な学習プランが提供されることが望ましい。

- 紙ドリルを利用する場合、自己分析や保護者や教師とのコミュニケーションを通じて、誤答や理解度を確認し理解を深めることが重要。

ドリルの比較③手軽さ

タブレット学習

1. 端末ひとつで利用可能

- タブレット学習は通常、専用のタブレット端末や既存の一般的なタブレットを使用します。学習者は端末ひとつで教材やプラットフォームにアクセスでき、複雑な機器の準備が不要です。

2. いつでもどこでも学習可能

- 移動中や外出先でも手軽に学習ができます。インターネット接続があれば、学習が可能なため、時間や場所に縛られずに利用できます。

3. ユーザーフレンドリーな操作性

- タブレット学習プラットフォームは、通常、直感的で使いやすいインターフェースを提供します。タッチ操作や視覚的な要素が組み込まれており、子供たちでも扱いやすいデザインが特徴です。

紙ドリル

1. 物理的な手軽さ

- 紙ドリルは印刷物であり、特別な技術やデバイスが不要です。単にドリルと筆記用具があれば学習が可能で、特定の環境や電源に依存しません。

2. インターネット不要

- インターネットがない環境でも利用可能です。電子デバイスが不要なため、学習者は紙ドリルを使っていつでも学習できます。

3. 準備が簡単

- 紙ドリルは購入して印刷するか、書店で手に入れてすぐに利用できます。特別なセットアップやアカウント作成は不要です。

ポイント

タブレット学習: インターネット接続があれば手軽に利用可能で、視覚的なデザインが子供たちに適しています。

紙ドリル: 物理的な形態であるため、電子デバイスがなくても利用可能で、インターネットに依存しません。

選び方のアドバイス

学習環境の考慮: 学習者の環境や利用する場所に合わせて、タブレット学習と紙ドリルの手軽さを比較し、どちらが適しているか検討します。

子供の適性: 子供の年齢や個々の好みに応じて、タブレット学習の直感的な操作性や紙ドリルの物理的な手軽さを考慮します。

この項目のまとめ

タブレット学習と紙ドリルはそれぞれ異なる特長を持ち、どちらが優れているかは個人の学習スタイルや習慣によります。タブレット学習は効率的で解析が進んでいますが、子供がデバイスの扱いに慣れるまでの適応期間が必要です。

紙ドリルは自然で使いやすいが、ボリュームの制約があります。最終的な選択は、子供の性格や学習環境に合わせて検討すると良いでしょう。

元塾講師おすすめの優秀なドリル機能があるタブレット学習3選

紙ドリルについては書店でたくさん並んでいるので省きますが、優秀なドリル機能が見込めるタブレット学習というのは中身を知ることができないため「実際に私が体験しておすすめと感じるタブレット学習」をご紹介します。

映像授業に搭載されたわかりやすいドリル機能のタブレット学習

「タブレット学習すらら」

このタブレット学習すららはドリル機能がもっとも多い教材としておすすめで、映像授業・まとめ問題・3つのテスト機能にドリル要素がしっかりと組み込まれているので紙ドリルよりも間違いなく多くのボリュームで勉強ができます。

すべてのコンテンツが一連の流れで勉強できるので参考書・問題集などを用意する必要もなく、またそれらがリンクしていることで理解しやすく分かりやすい勉強を実践できるタブレット学習です。

小学生が最も苦手とする国語・算数・英語の3教科を勉強できて、さらに英検・数検もしっかりと取り組めるためとても合理的なタブレット学習になります。

私のレビュー 【元塾講師が探る】小学生タブレット通信教育「すらら」の口コミレビュー

参考 通信教育「すらら」が小学校にも導入されている3つの理由

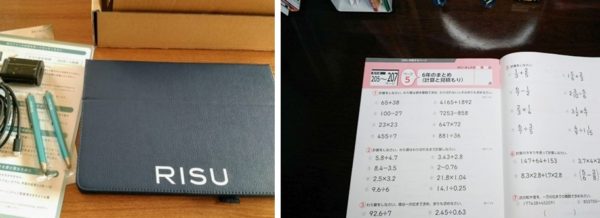

算数に特化した優秀なドリル機能のタブレット学習

「RISU算数」

とくに算数が苦手な小学生にはおすすめのタブレット学習が「RISU算数」です。

このRISU算数は小学生の算数に特化したタブレット学習で、算数だけをしっかりと取り組ませたい場合にはベストな選択になります。

紙ドリルのように順番を経ながら学習を進めていきますが、正解しないと次のステップへ進めなかったり、単純な選択問題が全くないなどの工夫によって「確実性の高いドリル」として役立つタブレット学習になります。

私のレビュー 【元塾講師が探る】小学生の通信教育「RISU(リス)算数」を口コミレビュー

5教科をドリル機能で勉強できるタブレット学習

「進研ゼミ」

5教科をまんべんなく勉強したいときにおすすめのタブレット学習で、あちこちの機能にドリル要素が組み込まれていてときには「動画」による説明付きで分かりやすく学習ができます。

画面に沿って勉強を進めていると自然とドリル要素もクリアしていくので小学生でも進めやすく、難しい操作などもなく専用タブレットで簡単に取り組める教材です。

私のレビュー 【元塾講師が探る】小学生タブレット通信教育「進研ゼミ小学生講座」口コミレビュー

タブレット学習とドリルまとめ

学生のタブレット学習とドリルについて比較結果などをご紹介してきました。紙ドリルからタブレット学習へ移行しようと思えば単純にグレードアップするのでぜひ安心して実践なさってください。

学生のタブレット学習とドリルについて比較結果などをご紹介してきました。紙ドリルからタブレット学習へ移行しようと思えば単純にグレードアップするのでぜひ安心して実践なさってください。

ただし文中でもお話ししましたが、タブレット学習はドリル要素を優秀な機能によって実践できます。

しかし勉強をするのは子供ですので「タブレット学習と紙ドリルのどっちのほうが取り組みやすいか?」というのは選択する上でとても重要なポイントになります。

紙ドリルは書店でチェックできますが、タブレット学習についてはぜひお試し体験などで実際にやってみてからお選びになることをおすすめします。

人気記事