AIが家庭学習に入ってきた今、小学生の学び方は「量」ではなく「質と最適化」で差がつきます。

本記事は元塾講師の視点で、実際に保護者がすぐ使えるAI活用の導入法・選び方・失敗しないチェックリストまで通信教育で役立つ具体策を丁寧に解説します。

通信教育の選び方に迷っている方、AIの“実際の効き”を知りたい方に向けた実践ガイドです。

私がお伝えできること

なぜ「AI×通信教育」が今、小学生に効くのか

短時間で学習効果を高めることが求められる今、小学生の学びにおいては個別最適化が重要。AIを組み込んだ通信教育は学習の「見える化」と「復習計画の自動化」で、限られた時間での定着を助けます。

以下ではAIの強みと、小学生の学習特性がなぜ合致するのかを分かりやすく整理します。

AIの強み(可視化・自動化)と小学生の特性

ここでは、AIがもたらす具体的な効果と、小学生の特性との親和性を説明します。

保護者が知っておくべきポイントに絞って記載します。

- 可視化

学習履歴やつまずきの傾向をグラフやタグで表示。通信教育の記録が可視化されることで、親が具体的に声かけしやすくなります。 - 自動化

問題の出題順や復習間隔を自動で最適化。短時間で集中しやすい小学生向けの「20分学習×繰り返し」を効率化します。 - 分類と個別処方

誤答の原因(読み違い/計算ミス/考え方の欠落など)を分類し、次に解くべき問題を提示。人が一から設計するより速く弱点を潰せます。 - 注意点

AIの判断は学習データに依存します。保護者は通信教育のデータ利用規約と、AIが出した理由説明(説明性)を確認してください。

まとめると、AIは通信教育で「何を・どの順で・どれだけ復習するか」を自動で整えてくれる道具です。

特に短時間で成果を出したい小学生の家庭に適しています。

AIで伸びる「実践パターン」

実際にすぐ試せる3つのパターンを、手順と保護者の関わり方を含めて解説します。どれも通信教育にある程度のAI機能が前提です。

① 自動診断→短時間チャンク学習

手順はシンプルです。

通信教育の最初の診断で苦手単元を抽出し、1回20分前後のチャンク学習を朝・夕・寝る前の短時間で回します。

具体的なやり方

- 初期診断:AI診断で苦手分野を3つに分類する(所要2〜5分)。

- 日々のチャンク:1回20分を目安に、復習問題+確認問題を組む。

- 週次確認:週に1度、AI結果を親が確認して声かけの内容を調整。

この方法は、集中力が短い小学生でも継続しやすく、AIが最適な復習間隔を自動で設計します。

② AI添削+言語化トレーニング

文章題や説明問題で伸びるための実践です。

AIによる自動添削で誤答のタイプを抽出し、言語化(自分の言葉で説明する)を繰り返すことが狙いです。

| 誤答パターン | AIの診断/提示 | 家庭での対応(例) |

|---|---|---|

| 読み取りミス | 設問のキーワード抽出と音読の推奨 | 親が一緒に問題を音読し、重要語を指さす |

| 式の立て方が苦手 | 類似問題の自動出題とステップ提示 | 短い板書や図で「式の立て方」を一緒に整理 |

| 計算ミスが多い | 計算ステップの録画(操作ログ)で注意箇所を提示 | 計算の途中式を声に出して確認する習慣をつける |

表のようにAIが出した誤答の分類に従い、保護者は具体的な「やり方」を提示するだけで効果が出ます。

言語化トレーニングは理解度を深め、記憶の定着も促します。

③ 保護者向け「やること提案」ダッシュボード

通信教育のデータをもとに、AIが保護者向けに毎日の短い提案(例:「今日の声かけ:問題文を一緒に音読してから解かせる」)を出す機能があると実践しやすいです。

導入手順の例

- 初期設定:学習時間帯と通知の受け取り方法を設定。

- 毎日の提案:3つの短い声かけ(30文字以内)をAIが生成。

- 簡易ログ:親が「実行・未実行」をワンクリックで記録し、次回AIが提案を調整。

このダッシュボードにより、忙しい保護者でも小学生の学習を無理なくサポートでき、通信教育のAI機能が最大限活きます。

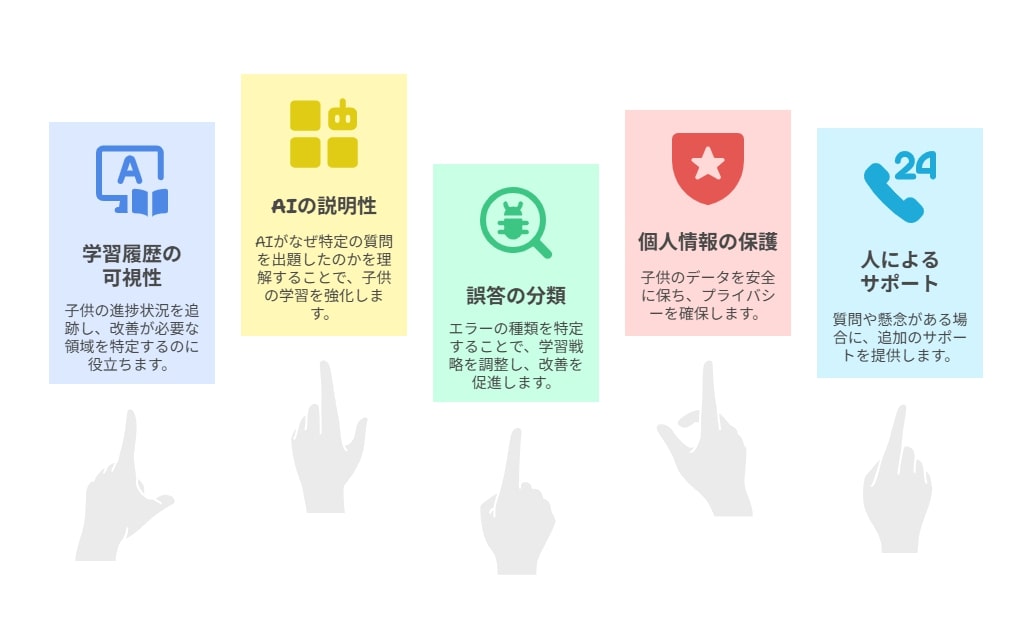

元塾講師が教える「AI導入チェックリスト」

小学生に通信教育を導入するとき、AI機能の有無だけで判断すると失敗することがあります。そこで元塾講師の視点から、保護者が必ず確認すべきポイントをチェックリストとして整理しました。

これを活用すれば、AIを使った学習の効果を最大限に引き出せます。

| チェック項目 | 確認する理由 |

|---|---|

| 学習履歴が保護者に見えるか | 子供が通信教育でどこにつまずいているか、小学生でも把握できるよう親が確認できることが大切です。 |

| AIの説明性があるか | AIがなぜその問題を出題したのか理由を示す仕組みがあると、子供にも理解を促せます。 |

| 誤答の原因分類があるか | 計算ミスや読み取りの間違いなど、エラーの種類を整理できる通信教育は学習改善に直結します。 |

| 個人情報の取り扱いが明示されているか | 学習履歴や音声データなど、小学生の個人情報が適切に管理されているかを確認しましょう。 |

| 人によるサポート窓口があるか | AIだけで完結せず、困ったときに質問できるサポートがある通信教育を選ぶと安心です。 |

上記のチェック項目を満たしているかどうかを確認することで、小学生が通信教育を活用しやすくなり、AI導入の効果を確実に得られます。

AI導入でよくある誤解とその回避法

小学生の学習に通信教育を取り入れるとき、AIに対して過度な期待や誤解を持つことがあります。ここでは代表的な誤解と、それを回避する具体的な方法を解説します。

誤解1 — AIを使えば自動的に成績が上がる

AIは学習のサポートには有効ですが、使うだけで成績が上がるわけではありません。親が通信教育の学習記録を確認し、声かけや習慣づけを組み合わせることで効果が出ます。

たとえば「今日はAIが出した復習問題に取り組めたね」と認めるだけでも、小学生のモチベーションは大きく変わります。

誤解2 — AIは個人情報の面で危険

確かにデータ管理は重要ですが、信頼できる通信教育は個人情報の利用範囲や保存期間を明示しています。契約前にプライバシーポリシーを確認することで安心して利用できます。

小学生が安全に使える仕組みが整っているかを必ず確認してください。

誤解3 — AIは親の関わりを不要にする

AIは子供の学習を効率化する道具であり、親の役割を完全に置き換えるものではありません。

通信教育の学習内容を一緒に振り返り子供の努力を認めることが、学習習慣の定着に不可欠です。

サイト内で取り扱いのある関連サービスとおすすめ理由

本サイトで紹介している主要サービスごとに、小学生の学びをAIで支える観点からおすすめ理由を整理しました。ここでは「どの家庭に向くか」「AIがどのように効くか」を丁寧に示します。

タブレット通信教育(低学年/高学年)

.jpg)

タブレットを使った通信教育は、AIによる個別最適化が組み込みやすく、学習時間が短い小学生でも成果を上げやすい特徴があります。

以下は低学年・高学年それぞれの利点と選び方です。

- 低学年向けの特長

画面操作が中心で飽きにくく、AIが基礎理解の定着を促す自動復習が有効。親が学習履歴を確認しやすいUIを選ぶと安心です。 - 高学年向けの特長

学習内容が高度になるため、AIによる誤答分析や解説の深さが重要。進度に合わせて問題の難易度を自動で調整できる通信教育を選びましょう。 - 選び方のポイント

AIの説明性(なぜその問題が出たか)と保護者向けの学習履歴表示があるかを確認してください。

オンライン家庭教師

AIを使う通信教育の弱点(説明性や対話的なフォロー)を補うのがオンライン家庭教師です。小学生にとっては、AIが出した課題を人が深掘りする運用が最も成果につながります。

- おすすめ理由

AIが抽出した弱点に対して、講師が具体的な解き方を示せるため、学習の理解が早く深まります。 - 活用方法

週に1回、AIの診断結果を講師と共有し、弱点を人が補強する形で学習計画を立てる運用が効果的です。 - 注意点

講師の指導方針がAIの診断と一貫しているかを事前に確認してください。

英語系教材(英検ネットドリル等)

.jpg)

英語は発音・リスニング・語彙の反復が重要で、AI搭載の英語教材は短時間学習を効果的に積み上げられます。

小学生の英語学習には、AIによる発音評価や自動復習が特に有効です。

| 教材タイプ | AI機能の有用性 | 家庭での使い方 |

|---|---|---|

| 発音評価型 (英検対策) | AIが発音を解析し、改善ポイントを提示。繰り返し練習の最適化に向く。 | 短時間の発音練習を毎日取り入れ、AIのフィードバックを親が確認する。 |

| 語彙・リスニング強化型 | 学習履歴から苦手語彙を抽出し、個別に出題することで定着率が上がる。 | AIの出題を夕方の10分にまとめ、復習を習慣化する。 |

プログラミング教材

プログラミングは論理的思考を育て、AIとの相性も良い分野。通信教育型のプログラミング教材では、AIがバグの傾向を解析して自動でヒントを出す機能が学習を加速します。

- 利点

制作物に対しAIが自動でフィードバックを出すことで、試行錯誤の速度が上がり学習効率が高まる。 - 家庭での活用法

短い課題を週2回設定し、AIのフィードバックを見ながら親子で振り返ると理解が深まります。 - 選ぶ基準

AIが出すヒントが段階的で、子どもの思考を奪わない設計になっているかを確認してください。

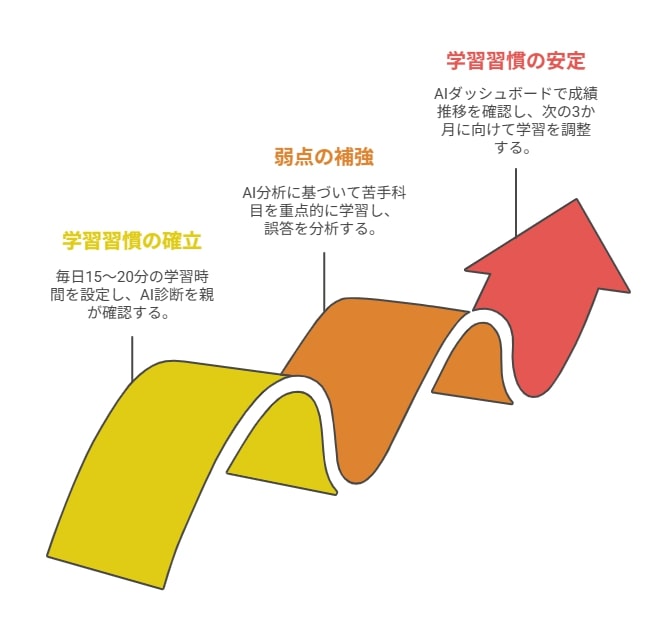

導入後の3か月プラン

AIを活用した小学生向けの通信教育は、導入初期の進め方で成果が大きく変わります。ここでは3か月を1サイクルとした実行プランを示します。

AIの強みを活かすために、家庭での具体的な取り組みを段階的に整理しました。

| 期間 | AI活用の目的 | 家庭での実行ポイント |

|---|---|---|

| 1か月目 (導入期) | 学習習慣の定着と AI分析の基礎データ収集 | ・毎日15〜20分の短時間学習を固定時間に設定 ・AIの診断結果を親が必ず確認し、習慣化を重視 |

| 2か月目 (活用期) | 弱点補強と反復練習の最適化 | ・AIが示す誤答分析に基づいて苦手科目を重点的に学習 ・親子で「なぜ間違えたか」を言語化し、AIの提案と比較 |

| 3か月目 (定着期) | 成果の可視化と学習習慣の安定 | ・AIのダッシュボードで成績推移を確認し、学習の効果を振り返る ・次の3か月に向けて学習時間や教材を調整 |

この流れを繰り返すことで、小学生は無理なく学習を継続でき、AIが提示するデータが家庭の教育判断に役立ちます。

まとめ

小学生における通信教育とAIの組み合わせは、学習の効率化と習慣化を同時に叶える手段。導入後の3か月を意識的に運用すれば、AIの分析力と子どもの学習意欲が噛み合い、家庭学習の成果は確実に高まります。

- AIによる診断は必ず親子で確認し、学習の背景を理解する

- 短時間でも継続し、AIにデータを蓄積させる

- 成果を振り返り、教材や学習時間を柔軟に調整する

ぜひ活用して家庭学習をより確かなものにしてください!