近年注目を集めている「無学年式の通信教育」。これは学年にとらわれず、子どもの理解度や習熟度に応じて学べる新しい学習スタイルです。

特に小学生期は、得意・不得意の差が出やすいため、個別最適な学びが重要です。

この記事では「小学生むけ無学年式の通信教育」をテーマに、保護者が知っておきたいメリットや選び方、具体的な教材例をわかりやすく解説します。

私がお伝えできること

無学年式の通信教育とは?

小学生の学び方は年々多様化しています。その中でも注目されているのが無学年式の通信教育。特に小学生は得意・不得意がはっきりしやすく、無学年式の通信教育がそのニーズにぴったり合うかと思います。

無学年学習の基本概念

無学年学習とは学年ごとに決まった内容を一律に学ぶのではなく、子どもそれぞれの理解度に応じて自由に進められる学習スタイルです。

たとえば算数が得意な子は先取り学習ができ、国語が苦手な子は基礎からじっくり学ぶことができます。

- わかるところから始められる

- つまずいた単元に戻って復習できる

- 得意科目はどんどん先へ進められる

通信教育において無学年方式を採用することで、小学生は自分に合ったタイミングと方法で学習を継続できるようになります。

これは自己肯定感や自主性の育成にもつながるため、教育現場でも高く評価されています。

学年制との違い

従来の学年制学習では、全員が同じ内容を同じペースで学びます。しかし小学生の理解力には個人差が大きく、苦手な単元が出てきた時点でつまずきやすくなります。

それに対して無学年式通信教育は「個別最適化学習」に重きを置いています。

下記の比較表をご覧ください。

| 項目 | 学年制 | 無学年制 |

| 学習内容 | 学年ごとに決まっている | 理解度に応じて柔軟に選べる |

| 進度 | 全員一律 | 個別のペース |

| 苦手の対応 | 追いつけず取り残されやすい | 何度でも戻ってやり直せる |

| 得意の対応 | 進度制限あり | 先取り可能 |

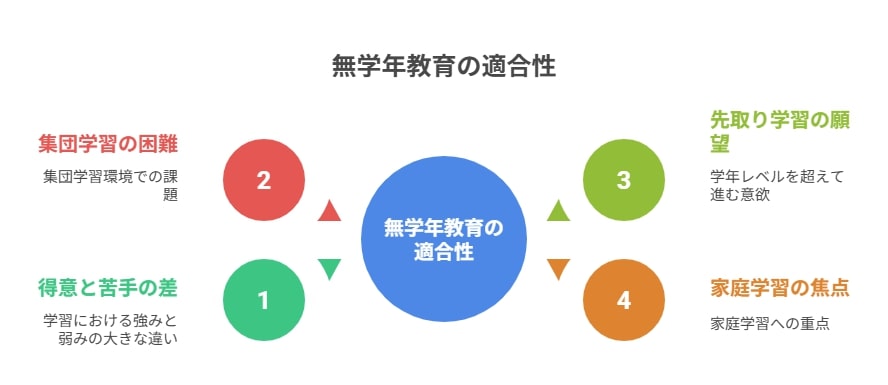

どんな子どもに合うのか

無学年式の通信教育は、すべての小学生に合うわけではありませんが、特に以下のような子どもには強くおすすめできます。

- 得意と苦手の差が大きい子

- 集団学習についていけない子

- 学年を超えて先取りしたい子

- 不登校や家庭学習中心の子

また、発達段階や集中力にバラつきがある小学生にも、無学年式通信教育は柔軟に対応できます。自分に合ったレベルで学べることは、ストレスの少ない学習環境づくりに役立ちます。

子どもの学びに合わせて教材を選ぶことで、自然と学習が好きになるきっかけになります。

小学生に無学年制が向いている理由

小学生の学び方は一人ひとり異なります。そんな中で注目されているのが無学年式の通信教育。

学年に縛られず、自分の理解度や学習スタイルに合わせて進められるこの学習法は、多くの小学生にとって理想的な選択肢になっています。

ここでは、なぜ無学年制の通信教育が小学生に合っているのか、その理由を3つの観点から詳しく解説します。

理解度に合わせた学びができる

小学生の学習では「わからないまま進んでしまう」ことが大きな壁になります。

無学年式の通信教育では「学年の枠」を取り払うことで、理解が不十分な単元は繰り返し学べ、得意な分野は先に進むことができます。

つまり、理解度に合わせた“自分だけの学習プラン”が可能になります。

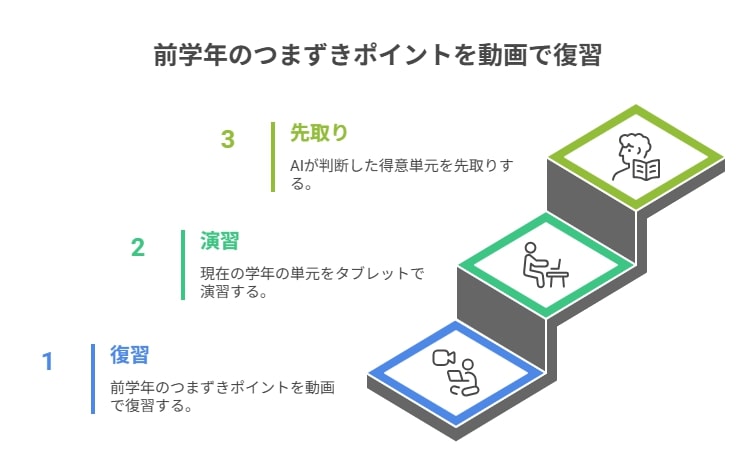

たとえば次のような流れで学習を進めることができます。

- 前学年のつまずきポイントを動画で復習

- 今の学年の単元をタブレットで演習

- 得意単元はAIが判断して先取り提案

このように「わからない」が「わかる!」に変わるチャンスが広がります。

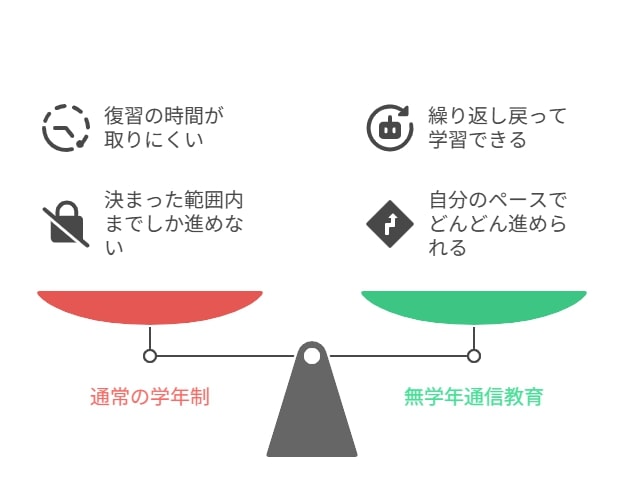

苦手克服・先取り学習が可能

小学生は学習の得意・不得意がはっきりしやすい時期。無学年の通信教育では、苦手な単元を何度でも復習できる一方で、得意な科目はどんどん先取り学習ができます。

これは、無学年制だからこそできる自由な学習方法です。

| 学習スタイル | 通常の学年制 | 無学年通信教育 |

| 苦手単元への対応 | 復習の時間が取りにくい | 繰り返し戻って学習できる |

| 得意単元への対応 | 決まった範囲内までしか進めない | 自分のペースでどんどん進められる |

このように、無学年の通信教育は、苦手克服にも先取り学習にも最適です。

学習に対する不安を軽減し、より柔軟な学習スタイルを実現できます。

学習意欲の向上と自己肯定感

小学生にとって「わかった!」「できた!」という実感は学習意欲につながります。無学年制の通信教育では、自分のペースで確実にステップアップできるため、学習意欲が高まりやすくなります。

また、毎回の学習成果が目に見える形で表示される仕組みが多く、達成感が得られやすいのも特徴です。

これにより、子どもの自己肯定感が高まり「勉強は楽しい」と思えるようになるものです。

たとえば次のような仕組みが多くの教材に搭載されています。

- 学習の進捗がグラフで見える

- できた問題にスタンプがつく

- 復習すべきポイントを自動提案

無学年式の通信教育を選ぶポイント

無学年式の通信教育は、自由度が高く小学生にぴったりの学びを提供できる反面、教材ごとに特長が大きく異なります。

小学生にとって本当に効果的な無学年の通信教育を選ぶには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。

ここでは「教材の自由度」「サポート体制」「学習ログの管理機能」という観点から、無学年式通信教育を選ぶ際に押さえておきたいポイントをご紹介します。

教材の自由度と進度管理機能

無学年式の通信教育を選ぶうえで最も大切なのは、子どもが自分のペースで学べる自由度があるかどうかです。

小学生には、得意な教科を伸ばしたい子もいれば、苦手な単元をじっくり克服したい子もいます。そのため、教材がどれだけ柔軟に対応できるかがカギになります。

以下のような項目をチェックしましょう。

- 教科や単元の選択自由度が高いか

- 途中から学年をまたいで進めることができるか

- AIやシステムによる学習進度の提案があるか

比較しやすいように表にまとめました。

| 教材名 | 自由に単元選択 | 学年をまたいだ進度 | AI進度提案 |

| 教材A | ◎ | ○ | ◎ |

| 教材B | ○ | × | ○ |

| 教材C | ◎ | ◎ | × |

無学年であること、通信教育であること、小学生向けであること。

それぞれが調和してはじめて、最適な学びの場が生まれます。

サポート体制とフィードバックの質

無学年式の通信教育では、子どもが一人で学ぶ時間が長くなるため、サポート体制の充実はとても重要です。

特に小学生は自分から質問することが苦手な子も多いため、保護者や教材側のサポートの質が学習継続に大きく影響します。

チェックすべきサポート要素

- 学習の質問に答える専門スタッフの有無

- 添削・フィードバックのスピードと質

- 保護者への定期的な報告や相談窓口の有無

小学生むけ無学年式の通信教育という要素が揃う学びでは「一人でできるけど、一人じゃない」という安心感が大切です。

人の支えがあることで、無学年学習のメリットを最大限に活かせます。

学習ログ・保護者の確認機能

保護者が小学生の通信教育を選ぶ際、意外と見落としがちなのが「学習ログの可視化」です。

無学年学習では進度がバラバラになるため、子どもが今どこを学習しているのか、どこでつまずいているのかを確認できる機能はとても重要です。

おすすめ確認機能

- 日ごとの学習時間・内容の記録

- 成績や到達度のグラフ表示

- 保護者用アプリでのリアルタイム通知

これらの機能が備わっている無学年式通信教育を選ぶことで、親子で学習状況を共有しながら、より効果的なサポートが可能になります。

小学生むけ無学年式の通信教育というキーワードで検索してたどり着いた保護者の方にとって、こうしたポイントを事前に把握することは、ミスマッチを防ぐうえで非常に有効です。

おすすめの無学年式通信教材3選

学年にとらわれず自分のペースで学べる「無学年式通信教材」は、発達段階や理解度に合わせて学習できる新しいスタイルとして注目されています。

特に、教科ごとの得意・不得意がある子供にはぴったりの学び方。

ここでは、目的別におすすめの無学年式通信教材を3つ紹介します。どれも人気があり、家庭学習に安心して取り入れられる内容です。

教材①:思考力を育てる国語・算数特化型

「国語と算数に絞って、しっかり基礎を固めたい」そんなご家庭には、思考力を重視した無学年式通信教材がおすすめです。

特に算数のつまずきや、国語の読解力に悩むお子さんに適しています。

- 無学年式の特長:学年ではなく習熟度で進むので、つまずきを放置しない

- 算数:文章題・図形・論理など、段階的に思考力を強化

- 国語:語彙力、要約力、読解力を体系的に育成

通信教材の中でも、思考力にフォーカスした無学年式教材は、将来の応用力や記述力を育てたい家庭に非常におすすめです。

✅ 私のおすすめはこちら。

教材②:プログラミング+教科融合型

「教科の枠を越えて、楽しく学びながら論理的思考も育てたい」そんな方には、プログラミングを取り入れた無学年式通信教材がおすすめです。

教科知識とデジタルスキルが自然に身につくのが大きな魅力です。

- プログラミング×算数:条件分岐や繰り返しで論理思考を育成

- 国語や理科もカバー:物語づくりや実験アプリなど多角的に学べる

- 無学年式:年齢や学年ではなく、好奇心と理解度に合わせた学び

このタイプの無学年式通信教材は、特にITリテラシーが必要とされるこれからの時代に向けて、総合力を伸ばしたいご家庭におすすめです。

✅ 私のおすすめはこちら。

教材③:発達段階に応じた無学年式教材

発達障害や学習障害のある子供にとって、学年別の教材は合わないこともあります。そんな時に心強いのが、発達段階に応じた無学年式通信教材です。

安心して「自分に合ったペース」で進められるのが最大のメリットです。

| 対応範囲 | 特徴 | サポート体制 |

| 小1~中学生相当 | 学年にとらわれず、スモールステップで進行 | 個別対応の学習サポーターがつく教材も |

特に、発達障害の診断があるお子さんや、集中力に波がある子にとって、無学年式通信教材はストレスの少ない学習環境を提供してくれます。専門家の監修がある教材もあり、家庭でも安心して使える点が魅力です。

✅ 私のおすすめはこちら。

無学年式通信教材は、個々の成長に合わせて柔軟に学べるため、子供の可能性を最大限に引き出してくれます。目的や特性に合った教材を選び、自信を持って学ぶ一歩を踏み出しましょう。

注意点と導入前にチェックすべきこと

中学生が不登校の状況にある場合、学習の遅れや人との関わりに不安を感じるご家庭も多いでしょう。

近年はオンラインの塾が注目されていますが、導入前にいくつかの重要な点をチェックしておくことで、より効果的な学習支援につながります。

ここでは、不登校の中学生にオンライン塾を活用する際の注意点や事前確認ポイントをわかりやすく解説します。

子ども自身の学習習慣の有無

オンライン塾は自宅で受講できるメリットがある一方で、自分から進んで勉強する習慣がない中学生にはややハードルが高いことも。

不登校の中学生にとっては、日常生活のリズムが崩れているケースも多く、まずは「机に向かう習慣」があるかどうかをチェックすることが大切です。

- オンライン塾の授業を時間通りに受けられるか?

- 一人でログインして操作できるか?

- 「わからない」と感じたとき、自分から質問できる性格か?

このようなポイントを事前に確認しておくことで、不登校でも無理なくオンライン塾を活用できます。

逆に学習習慣がまったくない場合には、いきなり塾を始めるのではなく、まずは短時間の動画教材や学習アプリで慣らすとよいでしょう。

親のサポートが必要なケース

不登校の中学生がオンライン塾を始める場合、最初は親のサポートが非常に重要になります。特に塾へのログインや機材の使い方、モチベーションの維持など、保護者の関わりが鍵となります。

| サポート内容 | 親が関わる場面 |

| 授業前の声かけ | 決まった時間に「そろそろ始まるよ」と促す |

| IT機器の操作 | パソコンやタブレットの初期設定や接続確認 |

| 学習状況の把握 | 週に1回程度、授業の内容や進捗を子どもと確認 |

オンラインの塾は便利ですが「完全に子ども任せ」にしてしまうと、不登校の中学生はかえって不安や孤立を感じてしまうこともあります。保護者が見守る姿勢を示すことで、安心して塾に取り組めるようになります。

不登校でも中学生の学びを支える手段としてオンライン塾は非常に有効ですが、導入前の準備こそがその成果を大きく左右します。

まとめ

無学年式の通信教育は、学年に縛られず子どもの理解度に合わせて学習できる画期的な仕組み。小学生のうちから自分のペースで学べることで、学習への自信や主体性を育てることができます。

お子さんにぴったりの教材を見つけるためにも、内容やサポート体制を比較しながら、まずは体験してみるのがおすすめです!